|

2025��8��28�գ�һ�������������������������Ӫ�ڸ����о��С�40����Сѧ����������ɫ�ж��ɡ�����רҵ����Ա��־Ը�ߵĴ����£�����̽�����������ġ�ǰ�����������ڳ���ʽ������ѧϰ֪ʶ��������ʶ����������������ؼ�ͥ�������� �峿���ᣬ̽��֮������ �峿8��룬����������·11���гǹ�ִ������ǰ���μӡ���ɫ�ж��ɡ��������ж�������Ӫ��40��ѧ�����ҳ�ʱǩ�����ϡ���ï������־Ը����Ӻ��ֵ�־Ը����ӵ������£����ź������ڴ������ǵ����˿�������֪ʶ���õ�ר����

��һվ�����롰�����ںϡ� ��վ���������пɻ���������ںϡ��㡣���ﲻ���������е����ҳ��������Ƿ�����������������ġ���Դ��תվ��������Աָ�Ÿ���������ͨ�����Խ��ͣ�����ֽ������ƿ�ǿɻ��յġ�����������ء�����ҩƷ���к��ġ�Σ��Ʒ��������ֿ���š���ӪԱ����ϸ�۲졢���ʣ��������г��������������ȷ����Ͷ������ֱ����ʶ��

�ڶ�վ����֤�����Ϊ������ħ�� ���ӪԱ�ǵִ���������ܻ���������Ŀ�������������ʴ�����Ŀ������ij��������ӵ��豸�������Ǿ�̾���ѡ�������Դ��רҵ������Ա���ˡ�ħ�������ߡ��� ���շ������� ����Щ�˽����������������������·��գ������������ƶ�����������ձ�����Ǽ���ĵ硣���պ��¯�������Լӹ��ɽ��ġ������ż����������ץ��������������ȼ�յ�¯�𣬺����������ˡ����ﲻ�ϡ��ĺ��塣

���ദ������ �ڶ�����Ŀ�����������ġ������ǡ�ͬ�����档��ʣ��ʣ������Ƥ��Ҷ�����ᆳ���������͵ȹ��գ��ܲ�����������������ᴿ��Ȼ����ʣ�µ��������ܱ���л��ʣ�����ũ�������Ա���ܵ����ִ����Ĵ���������ӪԱ�Ǵ��۽硣

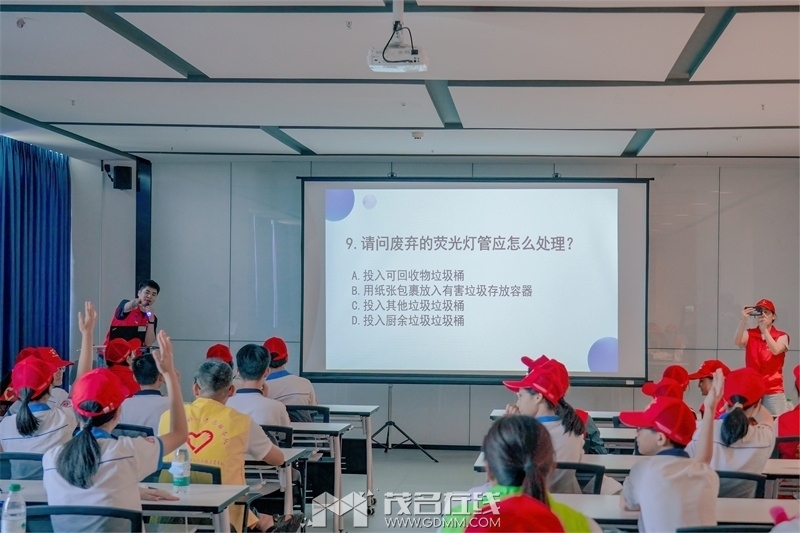

֪ʶ���ã�Ȥζ�����֪ ����Ŀ�ֳ����㶫ʡ������ѧ�о�Ժ��������ԱΪӪԱ�Ǵ�����һ���������õ���������֪ʶС���á��μ�����ճ��������������ͺ���ô�֣�����ˤ��IJ���������ʲô�������������ʴ��������ҡ�������Ա�ر�ǿ����ǰ�˷������Ҫ�ԣ�����ҷֵ�Խ��ϸ����˵���Դ�����þ�Խ��Ч�����շ���Ҳ����ࡣԴͷ��������������һ������Ʒ�����ǹؼ�����

������Ա��ϵͳչʾ��������С���ռ�վ������ѹ��ת��վ���ٱ����͵�����������մ�����ȫ�������̡��ִ����Ĵ���ת���豸��Чѹ����������Ļ��棬��ӪԱ�Ƕԡ���������ɱ���������ߴ���Ч�ʡ����˾������⡣

�����������������ж� ��ԭ��һ��СС�ķϾɵ��������ӣ�����Ⱦ��ô��������ˮ��̫�����ˣ���һλͬѧ�ڲι��к������ݴ�����п����������Ժ�һ��Ҫ�Ѽ���Ŀ�ݺС�����ƿ����ã�������ȥ��ȥ�ĵط�������һλͬѧ�ᶨ��˵������ѧ���ó��ʼDZ��������¼�ؼ�֪ʶ�㣬�ױ�ʾ�ؼ�Ҫ�ְ̰�������ȷ���࣬������ġ�����С��ʦ����

�Э������������δ�� ��������Ӫ�ijɹ��ٰ죬�����ڸ����гǹ�ִ���ֵ�ͳ��Э����ʡ����Ժ��רҵ�а죬�Լ������š��������ֵ�������������Դ��ï��������־Ը������֯��ͨ��Э����ï������������Ƽ�����˾�����˻��ִ�С��������ȼ���ȫ���ϡ�

��Զ���壺������ɫ��Ӱ��δ�� �����г��й������ۺ�ִ������ظ����˱�ʾ����֯������������������һ�ߣ����ƶ�������������������ġ�����Ч̽���������������������������У�Զ�ȵ�����˵�̸���������ͨ������Ӱ���ͥ���������������������ǡ�����һ�����ӡ�Ӱ��һ����ͥ������һ��������Ը��������ʵ����������������в��µ���ɫ���ӣ��ؽ��������ǵijɳ��ʹ������ڸ��ݴ����������ѿ��Ϊ������ȫ����롢Դͷ��������Դѭ���������������¸�ֻ����ǿ����ഺ������

|